シリーズ「日本人は何を信じるのか」~5.近世における宗教観

シリーズ「日本人は何を信じるのか」~5.近世における宗教観

写真はこちらからお借りしました。

前回は、儒教が武家社会や豪商・豪農クラスに、さらに庶民へと拡がり始めたことにより、来世や死後の世界よりも現世こそが人々の最大関心事になっていった歴史をお届けしました。

その結果、人々は特定宗派の教えにはより無関心となり、「無宗教」になる土台が作られました。

さらに、こうした傾向をいっそう助長していったのが今回お届けする近世の「浮き世意識」だったのです。

先ずは応援お願いします。

※「日本人はなぜ無宗教なのか」(阿満利麿 ちくま書房)」からの引用です。

■「憂き世」から「浮き世」へ

古代の歌集の中で「無常」という言葉やそれと同じ内容を示す言葉がどれくらい含まれているかを調べた調査がある。

『古事記』や『日本書紀』の歌謡では皆無だが、『万葉集』では1.4%、『古今集』では23.17%、『新古今集』で32.14%となる(森龍吾『親鸞その思想史』)。『万葉集』には五世紀から八世紀半ばの歌が収められているから、このころから「無常」という観念が日本人の間に広がりはじめたことが分かる。そして10世紀から13世紀には、西日本の先進地域を中心に「無常」がすっかり定着したといえよう。

仏教が教える「無常」は、「諸行無常」という言葉が示すように、あらゆる存在は生じたり滅んだりするものであり、永遠であることができない、という意味である。そのこと自体、なにも仏教をまたなくとも明白な事実なのだが、仏教の面目は、こうした「無常」の世界を「苦」とみて、その「苦」からの脱却を教えたことにある。

あらゆるものは変化し、そのすがたを永遠にとどめることはできない。愛する人も、いつかは老いさらばえて死んでゆく。栄華の限りを尽くした豪邸も、天変地異や戦争の前にはひとたまりもない。私の生き甲斐をささえるものは すべて消滅してゆく。いや、その私がもっともはかない存在なのではないか。

このようにひとたび「無常」の観念を手にすると、人生が「苦」と映じてしまうのは当然であろう。こうして、こうして人生をつらいことの多い 「憂き世」とみる考え方が広まることになった。

「憂き世」は「無常」が外来語であるのに対して純然たる日本語なのである。

日本人は、「無常」という外来語を「憂き世」というヤマト言葉におきかえて受容したといえる。

(中略)

日本の中世は、こうした「無常」の感覚を底流とする「憂き世」や「はかない」自己を、どのように克服するかが課題となった時代でもあった。

「無常」の克服には、二つの道があった。第一は、「無常」や「六道輪廻」からの脱却を教える仏教に帰依する道である。これにもさらに、二つの方法が模索された。一つは出家して自らの力によって「仏」となることであり、他は、現世のあらゆる存在から超越する阿弥陀仏に依拠する道であった。後者は、いうまでもなく法然によってはじめて明らかにされた道である。

「無常」を克服する第二の道は、人生が「無常」という事実のなかにあることは否定しないが、いたずらにそれをつらいものと見るだけではなく、いっそのこと「無常」そのものを楽しむという道である。

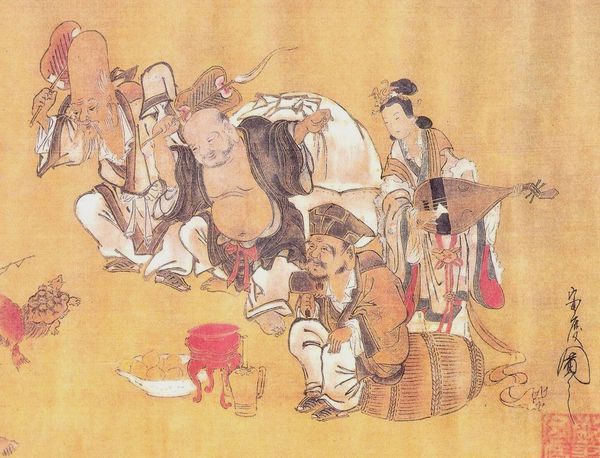

写真はこちらからお借りしました。

たしかに、死後の世界は気にはなろう。だが、阿弥陀仏は、念仏を唱えるものはすべて浄土にむかえととって仏にするというではないか。それならば、なにをくよくよしているのか。人生を大いに楽しめばどうだ。

このようにして「憂き世」は、いつのまにか「浮き世」に変化をはじめることになった。「浮き世」とは、しっかりした根っこをもたない、文字通り浮き漂う世界であり、またそれにもかかわらず、気持ちが浮き浮きするような楽しい世界でもある。少なくとも「憂き世」のような深刻な苦しみから表面的には解放されているのが、「浮き世」なのであった。

(中略)

中世においでは、地獄は、文字通りのっぴきならない恐怖心とともに、その存在が信じられていた。だが、近世にはいると、地獄もまた、この世のあり方の一面を象徴するものにすぎなくなり、所詮は、人間の心のありようを示す物語となってしまった。

近世中頃には成立したという落語の「地獄八景亡者戯(じごくはっけいもうじゃのたわむれ)」は、そのことをよくあらわしている。この落語では、地獄は物見遊山の場、現代風にいえばツアーの場になっており、亡者たちも、閻魔の前で芸を披露して極楽行きを強要したり、鬼どもに特技をもって渡り合うなど大活躍をする。

このような傾向は浄瑠璃などに先例があり「摂州合邦辻」(せつしゆうがっぽうがつじ)では、来世を頼むには念仏だけでは不十分であり、閻魔や鬼どもにも賽銭を出して、近づきになっておく方が安心だと聴衆に説く。そして、金さえ出しておけば、無間(むげん)地獄に堕ちても、地獄の釜で欄をした酒が飲め、焦熱地獄では焼き魚を賞味し、三途川では船遊びなどにも興じることができる、と酒落とも冗談ともつかぬことがらを次々と紹介する。

写真はこちらからお借りしました。

ところで、中世のように現世を六道の一つとして位置づけ、あるいは過去と未来のはざまにあるとする三世の考え方を放棄しはじめると、この世はあたかも水面に浮く水草のような様相を呈してくる。現世をどのような時間軸によって納得するかが不明になってきたのである。

前世も後世もあるのかもしれないし、ないのかもしれない。どのみちその証明が難しいのであれば、前世や後世にこだわることをやめて、ともかくも死ぬまでは、この世を楽しむのが次善の選択というものではないか。このような考え方のなかでは、人々は、この世とそこに生きている自己に、「絶対的な実在感」(橋本峰雄『「うき世」の思想』)をもつことはできなくなる。この世も人間も、文字通りふわふわと浮き漂っている存在というしかない。

自己とはなにか、人間とはどのような存在なのか、と問うてみても、あるところから茫漠としてきてわけがわからなくなってくる。所詮は、人間どこからきてどこへ消えてゆくのか、分からない。

創唱宗教は、もともとこうした曖昧な人生に根本的な意味を与えてくれるものなのだが、根本的で絶対確実なものに不信を抱くのが「浮き世」の感覚なのだから、そうした教義が不人気となるのも、やむをえないことになろう。 不安なのだが、絶対確実と称するものも信じられないとなると、ただただ、浮き漂うしかない。一定の教義で身を固めている立場からすれば、このような曖昧な生き方は、不信の徒というしかない存在かもしれない。だが、このような不信の徒とみえる人間でも、その本人の気持ちからすれば、決して絶対的な宗教否定論者ではない。むしろ、不安をかかえたままでいるという点では、機会があればいつでも宗教的世界に入ることができるという意味で、宗教的存在だといったほうがよいであろう。

要するに、「浮き世」の宗教心は、絶対的な救済を求める方向には進まないが、だからといって、完全な「無神論」の信奉者にもならない。もし、創唱宗教を信じるかと迫られれば「無宗教」と答えるしかないが、人生の底流にある不安を自覚している点では、宗教的世界に容易に共鳴することができる宗教性に富んだ存在なのである。

(以上引用終わり)

近世においては、来世や死後の世界よりも、今現在、現実世界を先ずは充実させていくことが人々の最大関心事となっていきました。

儒教の拡がりをきっかけに、現実社会をいかに充実したものにしていくかと言う人々の意識が、仏教の教えを換骨奪胎していったのだと思います。

一方そのような変化の中でも、私たち日本人が普遍的に信じ続けるものがありました。

縄文人から連綿と繋がる自然信仰を、私たち日本人は何時も心底に持ち続けてきました。

■縄文時代の精霊信仰・自然信仰

自然の恵みが豊かだった縄文時代、食料を確保する手段として、狩猟採集生産か漁猟採集生産を営んでいた。四季の変化もあり、多様な動植物が存在していた日本列島では、恵みをもたらす自然への感謝の気持ちが、精霊信仰→自然信仰へと発展していく。

各共同体ごとに恵みをもたらしてくれる自然への信仰が強まっていったが、”自然”というような抽象的な概念が登場することは無く、(精霊信仰から発展したことからも分かるように)非常に具体性を持ったもので、一つの山、一つの川、海のある部分、などへの信仰であった。例えば富士山の神や三輪山の神、玄界灘の海の神、住之江の海の神などのように、特定の場所の自然物に宿る神であった。

写真はこちらからお借りしました。

このような極度な具体性が、縄文時代・日本の信仰の特徴で、中国大陸の「天」や西洋の「ゴッド」というような抽象的な信仰は生じなかった。抽象的な神は「頭の中」に存在するものであり、それはすなわち現実とは切り離され「持ち運びができる」ということである。

一方で具体的な神とは、自然そのものに宿る神であり「持ち運びができるものではなかった」。また、様々な自然物に囲まれている縄文人にとっては、具体的な自然物一つ一つに宿っている神が無数に存在することになる。

「無数に存在する」「極度に具体的な」「移動しない自然神」への信仰が、縄文人の信仰形態であり、日本人の信仰の原点でもあるのだ。

(以上引用終わり)

日本の近世における庶民は、農村では共同体の中で暮らしていましたし、都市部の町民たちも長屋など隣近所との付き合いを通じて共同体的暮らしをしていました。

日々の生活は楽なものでは無かったにしろ、西洋の農奴のように支配者の所有物のような存在ではなく、信じ合える仲間や集団が実在し、共同体は残り続けました。

現実生活の中には生産を通して仲間との充足があり、現実は決して否定するような対象ではなく、人々は現実の中に生きていくことが出来たのだと思います。

だからこそ人々は、誰かによって人工的に作られた「あの世」や「救済」、すなわち「創唱宗教」を信じる必然性がなく、現実社会をそのまま対象化して生きることができました。

そして、縄文人から受け継いできた自然信仰をルーツとする日々の習俗や祭りは、自然と共に生きる共同体成員の活力生成のため必要なものであったからこそ残り続け、人々の生活と密接に結びつき切り離せないものとなって行きました。

さて次回は、日本では仏教でさえも換骨奪胎され、葬式や法事の時しか必要とされない「葬式仏教」になってしまった歴史をお届けしたいと思います。