シリーズ「国家と市場」総集編

シリーズ「国家と市場」総集編

このシリーズは、導きの糸として「るいネット」の史的構造論から「超国家・超市場論」のいくつかの記事を引用して紹介させていただき「国家と市場の普遍構造」を解明してきました。

第1回【私権闘争を統合した 力の序列原理】

第2回【国家(力の序列共認)と その統合限界】

第3回【私権闘争の抜け道が、交換取引の場=市場である】

第4回【何をするにもお金がかかる社会】

第5回【市場は社会を統合する機能を持たない】

第6回【市場の拡大限界は、国家の統合限界でもある】

第7回【人類の新たな活力源=圧力源】

第8回【外向収束⇒認識収束に応える『認識形成の場』】 ![]() 今回の記事は「市場と国家」の構造の全体像を掴むための総集編です。

今回の記事は「市場と国家」の構造の全体像を掴むための総集編です。 ![]()

●まず、国家の基礎構造について、その起源から解明したのが、

第1回【私権闘争を統合した 力の序列原理】

ここでは、

私権闘争 ⇒ 力の序列原理 ⇒ 武力支配国家と身分観念

という構造が示されています。

●武力支配国家が孕む矛盾と統合について

第2回【国家(力の序列共認)と その統合限界】

では、

この(国家の)構造は、私権闘争を活力源としながらも(私権拡大の)プラスの可能性が封鎖されているという統合限界が示されています。

そして、そこから、(私権獲得の)抜け道として市場が登場するのです。

●あらためて、市場とは何か?

第3回【私権闘争の抜け道が、交換取引の場=市場である】

では、

市場の起源は、(物々交換ではなく)私権闘争の抜け道としての快美幻想共認=「騙し」をテコとする私益行為であり、これが市場の正体です。

●抜け道でしかない市場がどんどん繁殖し、現在のように全てが市場化された社会になったのはなぜか?

第4回【何をするにもお金がかかる社会】

では、

私権圧力による抑圧からの解脱⇒快美幻想(手放せない)という事と、お金が万人の評価指標となった事が、現在の市場社会に到る構造を解明しています。

●市場はどんどん拡大して今や国家を揺るがす存在に。この両者の関係は?

第5回【市場は社会を統合する機能を持たない】

では、

国家:闘争圧力に対応した「集団(統合)適応」の存在

市場:闘争圧力からの抜け道といての「共生(取引)適応」の存在

として両者の違いを明確にし、市場は全体を統合する事ができない存在である事を示しています。

そしてその両者の関係は、

>市場はどこまでも・・・国家に寄生するしかない

構造であり、

一言でいえば 「市場は国家の寄生物である」という事です。

●では、国家と市場は共倒れになるしかないのか?

第6回【市場の拡大限界は、国家の統合限界でもある】

では、

>このまま市場を放置すれば市場は急速に縮小し、国家が延命策を施し続ければ国家が崩壊する。

>これは私権闘争の終焉を示しており、私権闘争が終焉したという事は

●国家と市場の問題の本質は、何か?

第7回【人類の新たな活力源=圧力源】

では、

貧困の消滅によって国家と市場の前提であった私権闘争が衰弱するとともに、

もっと根底的な『人類500万年のパラダイム転換』が起きているという事実が提示されています。

>サル→人類が共認機能→観念機能を武器に進化してきた動物であり、その生存と進化の前提条件の一つであった物的生存圧力(自然圧力と外敵圧力)⇒物的生存課題をほぼ克服し得たのだとすれば・・・・・残るのは同類圧力の活力源しかない。

という、活力源=圧力源と、それを統合する骨格が提示されています。

●では、(国家に替る)あらたな社会統合機能をどうするか?

第8回【外向収束⇒認識収束に応える『認識形成の場』】

では、

>大前提となる次代の同類闘争圧力とは何か?・・・・・・人々の認識欠乏に応える認識競争の圧力・・・・・この認識闘争の圧力が最末端をも貫く圧力にまで成長すれば、それに応える『認識闘争の場』は人類の最先端機能となり、全てをその下に収束させた社会統合機能となる。

という、国家に替る社会統合機能の骨格が提示されています。

●1~8の幹を取り出してみます。

私 権 闘 争

↓ ↓ ↓

国家と身分制度 ↓ ↓

統合限界 ⇒ (抜け道) ↓

市場 ↓

↓ ↓ 500万年のパラダイム転換

市場の繁殖 → 貧困の消滅(生存圧力の衰弱)

↓ ↓ ↓

市場の拡大限界 ↓ ↓

↓ ↓ ↓

国家に寄生 ↓ ↓

↓ ↓ ↓

国家の統合限界 → 共倒れの危険性 ↓

|| ↓

私 権 闘 争 の 終 焉 === 活力源の喪失

↓↓

認識形成の場へ ← 生存圧力に替る同類圧力の活力源へ

★私権闘争から発生した「国家と市場」は、(貧困の消滅に伴う)私権闘争の終焉によって破綻を始めています。

ここでのポイントは、

生存圧力を克服し私権闘争が終焉した=500万年のパラダイム転換であり、

⇒(生存圧力に替る)同類圧力の活力源の実現へ向かう というところだと思います。

●では、同類圧力を活力源とする社会とは?

「同類圧力を活力源にする」とは、同類(まわりやみんな)の期待に対する応望の活力であり、実は、私たち日本人には馴染みの深いものです。(だからこそ、この構造認識を解明できたのかもしれません)

かつて、私権闘争→掠奪闘争が発生し、その世界的な玉突きによって、僻地を除く世界各地の本源的な共同体集団は悉く解体されてしまいました。

その結果、同類(まわりやみんな)を信頼し切る事ができず、人類が500万年にわたって築いてきた、まわりやみんなに同化し、身を委ねて期待を掴み、これに応えるという習慣の多くを失ってしまいました。

●日本の可能性は?

ところが、島国である日本は微妙な位置で、大陸渡来の支配者層を受け入れながらも村落共同体社会の残すという2重社会によって、古来の共同体体質(縄文体質)を濃厚に残しています。

この(古来からの)縄文体質が、同類圧力を活力源とする社会を導くカギになる可能性があります。

ただし、「縄文体質」といってもそれは遺伝あるいは本能による違いはほとんどなく、ポイントは脳回路中の共認回路の作動のさせ方にあります。

共認回路は、言葉や話し方や人同士の付き合い方、子育てや集団のあり方や先祖の伝承などによって機能したり、しなくなったりします。

よって、このポイントに気が付けば、日本人以外でも再生していく事は可能だと思います。

(その意味では、日本(縄文体質)は、世界の先端可能性として期待されていくはずです)

●最後に、日本の可能性の示す記事を紹介します。

★~市場社会が終焉しようとしている今、求められる日本人の共同性~

★【年末年始特集】シリーズダイジェスト『縄文から流れる日本人の本源性の中身とは?』

★なんでや劇場レポート「日本人はいつ物を考え出すのか?」(4) 力の原理の崩壊→米中欧崩壊で日本人は考え始めるか?

(抜粋)米中欧以外の諸国では、力の原理だけでなく、共同体的基盤で社会を統合している。共同体的基盤→共認体質を保ち続けてきた国々は、米中欧が崩壊したとしても秩序は維持される。共認体質が最も色濃く残存している日本において秩序が維持されるのは言うまでもない。

★「縄文体質を切開する」7~総集編

次回は、シリーズ最後に番外編として、「日本の古代市場の起源は?」をお届けします。

乞う期待!

by tamura 図は縄文時代のイメージです。

図は縄文時代のイメージです。

学者による集落論第3回【縄文の集団に学ぶ~その8】水野家族論って本当?

学者による集落論第3回【縄文の集団に学ぶ~その8】水野家族論って本当?

>次回は、水野家族論の紹介を通じて、縄文集落の有り様をさらに解明していきましょう!<

学者による集落論第2回【縄文の集団に学ぶ~その7】和島家族論って本当?

というさーねさんからのバトンを受け、今日は水野正好さんによる家族論を見ていきたいと思います。

るいネットより水野家族論を見ていきましょう。

前回の和島家族論を要約すれば、集団婚を経て対偶婚、家父長制大家族、そして小家族へ、というのが原初的な家族の大まかな発展の図式であり、そこには『家族・私有財産・国家の起源』におけるF・エンゲルスの、「血縁家族―プナルア家族―対偶婚家族―家父長制家族―一夫一婦制家族」という進化主義的家族観の強い影響がうかがえます。

一方、水野正好の家族・婚姻観の輪郭は、かれの最初の試論、『縄文式文化期における集落構造と宗教構造』の中にすでに明確な形、つまり、「二棟一家族論」と「三家族(二棟一家族)三祭式(石柱・石棒・土偶)分掌論」として現れており、水野集落論全体を貫く基本的なモティーフとして今日へと続いています。

といったように水野氏は和島氏とは全く違ったアプローチでの「家族論」を展開しています。では、水野氏の提示する家族論の背景となるものはなんだったのか?について見ていきたいと思います。以下、要約版です。

1・縄文時代では集団婚が支配的であるとした和島に対し、同居制にもとづく、おそらくは単婚的な「小家族」がすでに登場をみていた可能性が指摘されています。しかも、「性別ないし機能集団」としての性格も考慮されています。この「小家族」は二軒の住居を一単位として成立するものであったことを、与助尾根集落におけるいわゆる「小群」の分析結果にもとづいて明らかにしたのです。

2・二軒を単位とする「小家族」のさらに上位には、埋葬・消費・政治の基本単位としての「家族」が存在していた可能性を、六軒の住居、つまり三小群から構成される「大群」との関連において指摘しました。

3・こうした三小家族―六軒の住居を包摂する「家族」すなわち「大群」は、東群と西群の併存現象にもうかがわれるように与助尾根では合計二群存在し、両群が一体となって「部族」としての「集落」全体を構成するという、立体的な縄文集落像を呈示したのです。

4・集落―大群―小群という重層的な群構成と部族―家族―(単婚?)小家族(または性別ないし機能集団)というレベルの異なる社会集団とを重ね合わせた水野は、続けて与助尾根における祭式を集落そのものに基盤を置く「広場祭式」、集落~大群間に基盤を置く「葬送祭式」、大群~小群間に基盤を置く「石柱・石棒・土偶祭式」の三類に分類し、全体として与助尾根の集落構造と宗教構造とを一体的に復元しようとしたのです。

5・住居出土の特殊な付属施設をもとに措定した大群~小群間に基盤を置く各祭式の性格を、狩猟神・祖家神にもとづく男性祭式としての石柱祭式、性神・成育神にもとづく同じく男性祭式としての石棒祭式、穀神・母神にもとづく女性祭式としての土偶祭式としてそれぞれ位置づけ、内容・形態を異にする以上の各祭式が各小群に分掌されるという、祭祀論に大きく立脚した特異な家族像を想定しています。これが「三家族(二棟一家族)三祭式(石柱・石棒・土偶)分掌論」なのです。

与助尾根の集落分布から導き出された「三家族(二棟一家族)三祭式(石柱・石棒・土偶)分掌論」ですが、この説は大きな問題を孕んでいるようです。水野家族論は1930年に宮坂英弌氏によって発掘された情報を基に1969年に纏められたものであるが、1998年に行われた試掘調査によって新たな遺構の分布が明らかになっている。

①1998年の調査で新たに発見された遺構を加えると39軒まで増加する。

②1930年の調査住居は実際の位置とズレがある。

③各住居の所属時期は、数十年、時には数百年という時間幅をもつ住居群を同時存在として見なしている。

④新たに発見された11軒のうち4軒は住居群の北側に分布し水野の言う集落全体(二大群12軒)―大群(三小群6軒)―小群(2軒一単位)という集落分割案では説明できない位置にある。

⑤東西に細長い台地に沿って弧状に広がると考えられていた与助尾根集落は、略環状、ないし北東に開く馬蹄形状を呈していた可能性が強く、新たな視点からの検討が必要。

これに対し、佐々木藤雄氏は次のような厳しい言葉を述べている。

>一体、どのような詭弁を弄すれば、数十年、時には数百年という時間幅をもつ住居群を同時存在例とみなすことができるのであろうか。想念の集落論と呼ばれる水野集落論の恣意性と主観性が、ここにはもっとも集約的な形で表出されていたといっても過言ではない。

与助尾根遺跡を舞台にした今回の試掘作業の結果は、歴史的な真理の究明よりも誤謬だらけの学史や定説の賛美と絶対化を繰り返す与助尾根集落論、否、日本考古学そのものへのまぎれもない鎮魂歌、レクイエムであったといわなければならない。<

与助尾根集落論―もう一つの「不都合な真実」より引用。

これまで「和島家族論」「水野家族論」を中心に学説を見る中で、様々な切り口からの仮説の提示こそあれど、どこか権威主義的・時には他者の意見を否定してでも自分の説を際立たせようといった手法まで垣間見られる。学者はその分野単独の知識としては長けている一方で、それ自体を職業にするが故にそういった偏った思考に陥りやすいといった構造にあることも否めないと感じた。

今後の追求ではそれ自体を生業としない、素人だからこそ見える視点・本当の事実はなんなのか?また、そこから見えてくる日本人のもつ特性・これからの可能性について調べていきたいと思います。

シリーズ「国家と市場」総集編

シリーズ「国家と市場」総集編

このシリーズは、導きの糸として「るいネット」の史的構造論から「超国家・超市場論」のいくつかの記事を引用して紹介させていただき「国家と市場の普遍構造」を解明してきました。

第1回【私権闘争を統合した 力の序列原理】

第2回【国家(力の序列共認)と その統合限界】

第3回【私権闘争の抜け道が、交換取引の場=市場である】

第4回【何をするにもお金がかかる社会】

第5回【市場は社会を統合する機能を持たない】

第6回【市場の拡大限界は、国家の統合限界でもある】

第7回【人類の新たな活力源=圧力源】

第8回【外向収束⇒認識収束に応える『認識形成の場』】 ![]() 今回の記事は「市場と国家」の構造の全体像を掴むための総集編です。

今回の記事は「市場と国家」の構造の全体像を掴むための総集編です。 ![]()

↓クリックして応援お願いしまーす

●まず、国家の基礎構造について、その起源から解明したのが、

第1回【私権闘争を統合した 力の序列原理】

ここでは、

私権闘争 ⇒ 力の序列原理 ⇒ 武力支配国家と身分観念

という構造が示されています。

●武力支配国家が孕む矛盾と統合について

第2回【国家(力の序列共認)と その統合限界】

では、

この(国家の)構造は、私権闘争を活力源としながらも(私権拡大の)プラスの可能性が封鎖されているという統合限界が示されています。

そして、そこから、(私権獲得の)抜け道として市場が登場するのです。

●あらためて、市場とは何か?

第3回【私権闘争の抜け道が、交換取引の場=市場である】

では、

市場の起源は、(物々交換ではなく)私権闘争の抜け道としての快美幻想共認=「騙し」をテコとする私益行為であり、これが市場の正体です。

●抜け道でしかない市場がどんどん繁殖し、現在のように全てが市場化された社会になったのはなぜか?

第4回【何をするにもお金がかかる社会】

では、

私権圧力による抑圧からの解脱⇒快美幻想(手放せない)という事と、お金が万人の評価指標となった事が、現在の市場社会に到る構造を解明しています。

●市場はどんどん拡大して今や国家を揺るがす存在に。この両者の関係は?

第5回【市場は社会を統合する機能を持たない】

では、

国家:闘争圧力に対応した「集団(統合)適応」の存在

市場:闘争圧力からの抜け道といての「共生(取引)適応」の存在

として両者の違いを明確にし、市場は全体を統合する事ができない存在である事を示しています。

そしてその両者の関係は、

>市場はどこまでも・・・国家に寄生するしかない

構造であり、

一言でいえば 「市場は国家の寄生物である」という事です。

●では、国家と市場は共倒れになるしかないのか?

第6回【市場の拡大限界は、国家の統合限界でもある】

では、

>このまま市場を放置すれば市場は急速に縮小し、国家が延命策を施し続ければ国家が崩壊する。

>これは私権闘争の終焉を示しており、私権闘争が終焉したという事は

●国家と市場の問題の本質は、何か?

第7回【人類の新たな活力源=圧力源】

では、

貧困の消滅によって国家と市場の前提であった私権闘争が衰弱するとともに、

もっと根底的な『人類500万年のパラダイム転換』が起きているという事実が提示されています。

>サル→人類が共認機能→観念機能を武器に進化してきた動物であり、その生存と進化の前提条件の一つであった物的生存圧力(自然圧力と外敵圧力)⇒物的生存課題をほぼ克服し得たのだとすれば・・・・・残るのは同類圧力の活力源しかない。

という、活力源=圧力源と、それを統合する骨格が提示されています。

●では、(国家に替る)あらたな社会統合機能をどうするか?

第8回【外向収束⇒認識収束に応える『認識形成の場』】

では、

>大前提となる次代の同類闘争圧力とは何か?・・・・・・人々の認識欠乏に応える認識競争の圧力・・・・・この認識闘争の圧力が最末端をも貫く圧力にまで成長すれば、それに応える『認識闘争の場』は人類の最先端機能となり、全てをその下に収束させた社会統合機能となる。

という、国家に替る社会統合機能の骨格が提示されています。

●1~8の幹を取り出してみます。

私 権 闘 争

↓ ↓ ↓

国家と身分制度 ↓ ↓

統合限界 ⇒ (抜け道) ↓

市場 ↓

↓ ↓ 500万年のパラダイム転換

市場の繁殖 → 貧困の消滅(生存圧力の衰弱)

↓ ↓ ↓

市場の拡大限界 ↓ ↓

↓ ↓ ↓

国家に寄生 ↓ ↓

↓ ↓ ↓

国家の統合限界 → 共倒れの危険性 ↓

|| ↓

私 権 闘 争 の 終 焉 === 活力源の喪失

↓↓

認識形成の場へ ← 生存圧力に替る同類圧力の活力源へ

★私権闘争から発生した「国家と市場」は、(貧困の消滅に伴う)私権闘争の終焉によって破綻を始めています。

ここでのポイントは、

生存圧力を克服し私権闘争が終焉した=500万年のパラダイム転換であり、

⇒(生存圧力に替る)同類圧力の活力源の実現へ向かう というところだと思います。

●では、同類圧力を活力源とする社会とは?

「同類圧力を活力源にする」とは、同類(まわりやみんな)の期待に対する応望の活力であり、実は、私たち日本人には馴染みの深いものです。(だからこそ、この構造認識を解明できたのかもしれません)

かつて、私権闘争→掠奪闘争が発生し、その世界的な玉突きによって、僻地を除く世界各地の本源的な共同体集団は悉く解体されてしまいました。

その結果、同類(まわりやみんな)を信頼し切る事ができず、人類が500万年にわたって築いてきた、まわりやみんなに同化し、身を委ねて期待を掴み、これに応えるという習慣の多くを失ってしまいました。

●日本の可能性は?

ところが、島国である日本は微妙な位置で、大陸渡来の支配者層を受け入れながらも村落共同体社会の残すという2重社会によって、古来の共同体体質(縄文体質)を濃厚に残しています。

この(古来からの)縄文体質が、同類圧力を活力源とする社会を導くカギになる可能性があります。

ただし、「縄文体質」といってもそれは遺伝あるいは本能による違いはほとんどなく、ポイントは脳回路中の共認回路の作動のさせ方にあります。

共認回路は、言葉や話し方や人同士の付き合い方、子育てや集団のあり方や先祖の伝承などによって機能したり、しなくなったりします。

よって、このポイントに気が付けば、日本人以外でも再生していく事は可能だと思います。

(その意味では、日本(縄文体質)は、世界の先端可能性として期待されていくはずです)

●最後に、日本の可能性の示す記事を紹介します。

★~市場社会が終焉しようとしている今、求められる日本人の共同性~

★【年末年始特集】シリーズダイジェスト『縄文から流れる日本人の本源性の中身とは?』

★なんでや劇場レポート「日本人はいつ物を考え出すのか?」(4) 力の原理の崩壊→米中欧崩壊で日本人は考え始めるか?

(抜粋)米中欧以外の諸国では、力の原理だけでなく、共同体的基盤で社会を統合している。共同体的基盤→共認体質を保ち続けてきた国々は、米中欧が崩壊したとしても秩序は維持される。共認体質が最も色濃く残存している日本において秩序が維持されるのは言うまでもない。

★「縄文体質を切開する」7~総集編

次回は、シリーズ最後に番外編として、「日本の古代市場の起源は?」をお届けします。

乞う期待!

by tamura 図は縄文時代のイメージです。

図は縄文時代のイメージです。

縄文考 “ヤマト”とは何か?-序-

縄文考 “ヤマト”とは何か?-序-

みなさんこんにちは。

今日は、以前 当ブログで紹介させていただいた、「ツタ考」の作者のfirstoilさんの新シリーズを紹介させて頂きます。

firstoilさんは画家を専業としつつ里山保全等も活動されており、また「ツタ考」のよう日本人の持つ潜在感覚とに歴史事実に基づいて、縄文由来の世界観を洗練された表現で伝えてくれる方です。

今回は出来たてホヤホヤの新作 シリーズ「縄文考“ヤマト”とは何か?」の序文を当ブログで紹介させていただきます。

実際の中身の検証については序に続く本編で展開されていきますが、なぜヤマトに着眼しようとされたのか、この序を読むとわかるような気がします。

それでは、“ヤマト”の世界をご堪能ください。

-序-

東日本大震災から一年が経ち、復興に向けて人と人とが“つながる”ことが重要視されています。この震災により日本人同士の“絆”を再確認することとなりました。

私たちは未曾有の震災から言葉を失い、徐々に復興に向けての言葉を産み出しています。

2011年をあらわす漢字は“絆”になり、“つながろう”も多く使われるようになりました。

この文章は“ヤマト”についての論及ですが、今の私たちにとって大切な言葉である

“つながろう”と“絆”を最初に取り上げて考えます。

“繋(ツナ)がる”と漢字表記されますが、読みは名詞の“綱(ツナ)”と同じ音です。

“繋がる”の意味は

①つらなり続く。継続する

②ひかれる。ほだされる。

③結ばれる。関連する。(広辞苑より)

となります。“繋がる”の意味は“綱”の形状と関連する内容を多く含みます。

であるなら、名詞を動詞化して“つながる”になったと考えられます。

“絆”の語源は「動物をつなぎとめる綱」「引き綱」のことをいい、

「動物や人を束縛して動けなくする」ことから転じて、

「人と人の強い結びつき」「断ち難いつながり」という意味になったようです。

読み方は“キヅナ”と表記されますが、ここにも“ツナ”が使われています。

どちらにも“ツナ”が使われています。だとしたら

震災後、日本人に必要な言葉には「ツナの思想」があるのではないでしょうか。

そしてそれは「縄文土器」と結びつきます。唐突に感じるかもしれませんが

縄文土器には装飾に“縄目文様”が施されています。

土器のカケラをみつけると必ずと言っていいほど縄を押し当てて転がしてできた縄目文様があります。

“縄(ナワ)”も“綱(ツナ)”も繊維を螺旋状に撚り合わせたロープですが、違いは太さにあります。装飾の意味は綱(ツナ)に隠されています。

縄文土器の縄目文様は“綱文様”と解釈することにより文様に込められた思いが理解できるのではないか、そのように私は考えています。

縄文土器に施された“綱文様”は人と人が繋がり合うことの重要性を説いた

「ツナの思想」を表します。

縄文時代における「ツナの思想」とは、どのようなことを重要視していたでしょうか。

縄文時代の社会状況から考えると、それは「生きること」「続くこと」が中心になります。

そのため、男女の性交によって“ツナがる”こと、そして子や孫に命が“ツナがる” ことになります。

それは「気が遠くなる程つづく、血縁関係や共同体に自らの存在を実感する」という

思想になります。

もうひとつ、現在もっとも重要なのは

「人と人が助け合う相互扶助の“ツナがり”」です。

私は言葉の“ツナ”に込められた思いを考えると、日本語とは縄文人が積み上げて作り出した「ヤマトコトバ」であることを強く感じます。

これから日本語(ヤマトコトバ)は縄文時代から続く言語であるという前提に立ち、

「ヤマトコトバ」の“ヤマト”にはどのような意味があるのかを推論します。

そこに縄文時代から続く祖先の知恵があると考えられるからです。

大和魂、大和撫子、確かに現在でも私たちはこの言葉を使う時に何か特別な思いを込めているようにも思います。そのヤマトがわずかに短い期間ですが、日本の国称になっていました。最初についた日本の名称はヤマトだったのです。きっと何か意味があるに違いない。

この序のfirstoilさんの問題意識に同化すれば、このヤマトの意味を追求する事が私たち日本人の意識の解明に一石を投じるのではないかとわくわくしてきます。

前回のツタ考は何度も推敲を重ねた美しい文章でした。これから紹介していく今回の“ヤマト考”の本編は美しいというより、著者がどきどきしながら追求している過程が伺えます。

「日本人の起源」を識る~5.日本に南方の風を吹き込んだ海洋の民「C1」

「日本人の起源」を識る~5.日本に南方の風を吹き込んだ海洋の民「C1」

「日本人の起源を識る」のシリーズも後半に入ってきました。

これまで過去4回の記事で列島を取り巻く縄文時代前後の気候・地形状況、最初に列島に渡来した「C3」、縄文時代、縄文人を形成したと推測される「D2」を見てきました。また前回はそれらを受けて日本人の基層になっている言語という観点で日本人の起源を俯瞰してきました。前回の記事で日本語=母音言語という観点からD2とC1の混血、あるいは文化的交流が日本人の原点にあるのではないかとの指摘をしています。

今回は前回の記事で提起された日本人のもう一つの起源、「C1」に注目していきたいと思います。

日本で南方から渡来してきたのはY染色体にC1遺伝子を持つ民です。以降「C1」と略します。この民族の特徴はD2同様に世界的にも日本にしか存在しない亜種です。

まずはC1の日本での分布構成を見てみましょう。

沖縄 九州 徳島 静岡 東京 青森 アイヌ

C1 4% 4% 10% 5% 1% 8% 0%

現在では非常に少数しかいないC1ですが、列島各地に一定程度分布しているという見方もできます。日本海側のデータがないので何とも言えませんが、概ね太平洋側西日本各地に分布しています。このC1は後に紹介する日本でD2に次いで多いO2bやO3と異なり、後から日本列島に入ってきた後発隊ではありません。

かなり初期にそれも縄文人の形成時期にD2と同様に日本列島に辿り着き、縄文人を形成している集団である可能性がかなり高いのです。その意味でC1の追求は日本人の起源を考える上で重要な内容を含んでいると思われます。

それではいつものポチッを押して読み進んでください。

【ヤンガードリアスという寒冷化がD2とC1の混血を促進した】

まずはD2の流入時期ですが、先の記事でおおよそ1万6千年前から1万3千前年前という仮説を立ててみました。これは元々採集民であったD系統が急激な寒冷化で定住地を捨てて落葉樹林帯に併せて日本に入り込んだという仮説です。

この1万6千年前と1万3千年前は共に寒のもどりという急激に寒冷化する時期に相当します。この2度の寒冷期に日本に入り込んだ集団が土器を有したD2の民だと考えられています。

このドリアスと呼ばれる寒冷期は数百年単位の寒冷期間ですが、おそらく1万6千年前から入り込んだD系統はその後温暖化してからも九州にしかまだ広がっていない落葉樹林帯の中で分布していたのだと思われます。従って、この時代に本州での土器はまだ多くは見つかっておりません。

12500年前の温暖期についに九州と大陸が海流で切り離され、D2は日本列島に封じ込められます。さらに、この時代ヤンガードリアスという急激な寒冷期に突入します。その後約千年間の寒冷期が続き、アジア大陸では平均気温が9度も低下するなど高緯度での生存はほとんど不可能になります。日本に定着して既に数千年を経過して人口も一定増えていたD2もこの寒冷期にかなり減少し、また温暖な地を求めてひたすら南下するしかなかったと思われます。大移動といかないまでもD2が南に集結したことは容易に予測できます。

【C1の漂着と生産様式】

一方、C1は既に1万3千年前頃には南九州に到達しています。

2万年前の温暖期に大陸が沈みはじめ大移動が起きたスンダランド難民の一部が黒潮に乗って流されたのが九州南端やその周辺の島々に住み着いたのがC1の民でした。貝文文化とはこうして始まり、日本最初の半定住(栫ノ原遺跡)を始めます。

4が 栫ノ原遺跡(その他も縄文草創期の定住遺跡) |

彼らは燻製の技術と漁撈の為の石器を備えていました。

そして彼らの最大の特徴は黒潮を渡ってきた舟の技術です。日本最古の舟を削り出す為の石斧を使いこなしていました。温暖期には中九州、北九州にD2、南九州にC1と住み分けて暮らしていたと思われますが、ヤンガードリアス期にはこの距離が一気に縮まり、D2がC1の生活圏に入り込むようになったと思われます。

【極寒期は九州の南北には気候格差があった】

ここで移動したD2の人々に同化する為にこの時期の気温を予想してみたいと思います。

200キロそこそこしか離れていない北九州(福岡)と南九州(鹿児島)は現在でも年間平均気温で1.9度、1月の平均気温の差は2.8度の差があります(気象庁データ―を元にした下記の資料参考に)

福岡 9.8度(1月) 20.5度(平均)

熊本 10.3度(1月)21.6度(平均)

鹿児島 12.6度(1月)22.4度(平均)

平均気温より冬の温度差が大きい⇒これは黒潮が直接当たる鹿児島が暖流の影響を受けて冬季には暖かいという特徴を示しいています。

ヤンガードリアス期は大陸ほど(マイナス9度)ではないにせよ、平均気温で5度から6度は低下していた可能性があり、そう考えると福岡は1月には平均3.8度、鹿児島は6.6度になります。

しかし低緯度では寒冷化の影響が少なかった、さらに鹿児島は暖流の影響が多きかった事から鹿児島の6.6度は数度暖かかった(おそらく8度から10度)可能性があります。そのように設定すれば、この時代、南九州に限って何とか採集民が生存可能な環境にあったと考えることができます。

【D2とC1の混血はいかにして行われたか】

前回の記事に以下のような問題意識が提起されました。

>C系統は1.8万年前ごろ母音言語を携えてスンダランドへ到達。

1.5万年前ごろよりスンダランド海没がすすみC系統の人々はしだいに東部方面→ポリネシアへ拡散を開始。北方への拡散も進み、日本・九州の南端へ1.2万年前ごろ到達(C1系統の貝文文化)。そして、彼らの母音言語は、当時、寒冷期ゆえ九州に留まっていたD2系統へ受け継がれ日本語の源流となる。(ここのメカニズムは次回の投稿で明らかにする予定です!)

この問題意識をもう少し噛み砕いておきます。

縄文人の祖先であるD2は南方民族ではありません。元々はインドの東側にいた民族が温暖化と寒冷化で移動する森を追って北へ、東へと移動してきた森の民です。C3や03といったサバンナ地帯にまで広がった北方民ではありませんが、南と北の間、ちょうど温帯地方を経由してきた民です。

しかし上記に書かれているように母音言語に見られる日本語は南方圏の言語であり、その言語をどこかで民族の融合によって、それもかなり長い期間、意識的に獲得しなければD2民が南方言語を自集団の言語とする事はなかったと思われます。日本語は縄文時代を通じてD2が日本国土に広がり、その言語形態を拡散することによって日本人の基層が出来上がっていきました。D2がいつどこで南方言語を手に入れたのか、またなぜ彼らが南方言語を使い続けたのか、そのメカニズムがこれから展開する論点になります。

先にも述べたようにD2はC1の居住域に近接、中にはその生活圏に入らざるを得なかったのです。民族と民族がぶつかれば縄張りを巡り睨みあい、戦争が始まる

というのが歴史の基本パターンと考えられていますが、このD2とC1の接触はそうではなかったと考えます。D2はC1と遭遇し、その中で生きていく上でまず、相手方を注視し、彼らが用いていた言語を吸収、理解しようとした。さらには彼らと会話(コミニュケート)する為に言語を用いるようになった。D2がC1の言語を取り入れたのはそういう動機ではないかと考えるのです。

実際この事は私たちの生活体験からも容易に想像できます。例えば何らかの事情で急に大阪で生活する事になった東京の人の場合、特に子供であればあっという間に大阪の言葉を覚え、いずれ東京の言葉を忘れてしまい2年もすればほぼ完全な大阪人になっていきます。その時の意識は、友達を作ったり、皆と仲良くしたいと言う素朴な意識です。郷に入れば郷に従えという言葉にもありますが、その土地で暮らす為にはその土地(集団)のルールを身につけるというのは殆ど本能に刻印された同化能力の一つなのです。 ![]()

ヤンガードリアス期は約1300年続き、その間にC1とD2が混血、文化的には同一のものになっていったのだと思います。さらに同一とは言ってもその大半が南方的要素を持つC1にD2が同化していったのではないか、そう考えるのです。

ただ、元々森の民であるD2と海洋民的素養のC1はその後の動きは異なっています。

ヤンガードリアスが明けて、再び温暖化が始まると、D2の民は再び森林に併せて北上拡散していきます。やがて縄文中期には青森から北海道まで進出し、縄文文化の基層を作っていきます。一方のC1は海洋民であり、九州南端で暫く定住を続けますが、約7000年前に起きた鬼界カルデラの噴火を機に関東、四国、そして沖縄に分散していき、それぞれの地で海洋文化としての縄文文化を展開していくのです。

:

クリックすると拡大します↑

このD2とC1が織り成す縄文文化はその後、森の民⇒栽培、採集民、海洋の民⇒漁撈民としてそれぞれの文化的特徴を備えた複合的なものとして縄文文化を醸成し、現在の日本人に繋がっていると思われます。また、彼らが1万年間決して争わず、互いに理解しあえたというのはひょっとするとヤンガードリアス期の南九州での出会いと言語的融合にあったのかもしれません。

【まとめ】

①採集、定住と土器を特徴とする縄文文化は九州から始まる。

②大陸から来た森の民、D2と南洋から漂着したC1が九州の南北に分かれて居住

③極寒冷期に南へD2が移動し、C1居住域へ合流、九州南端で2つの文化が融合する。

④移動した側のD2がC1の言語を獲得し、1000年間の間に言語が統一される。

⑤温暖期にD2が本州へ移動、北へ居住域を拡大し、C1言語である母音言語を統一言語、縄文語として列島に広める。⇒既に縄文時代には現在の日本語の祖語が全国に広まっていたとする根拠に繋がる

日本人が多民族の集合体であるにも関らず、単一民族、同じ共認域で存続できたのは言語の統一の要因が大きいのではないだろうか?

■

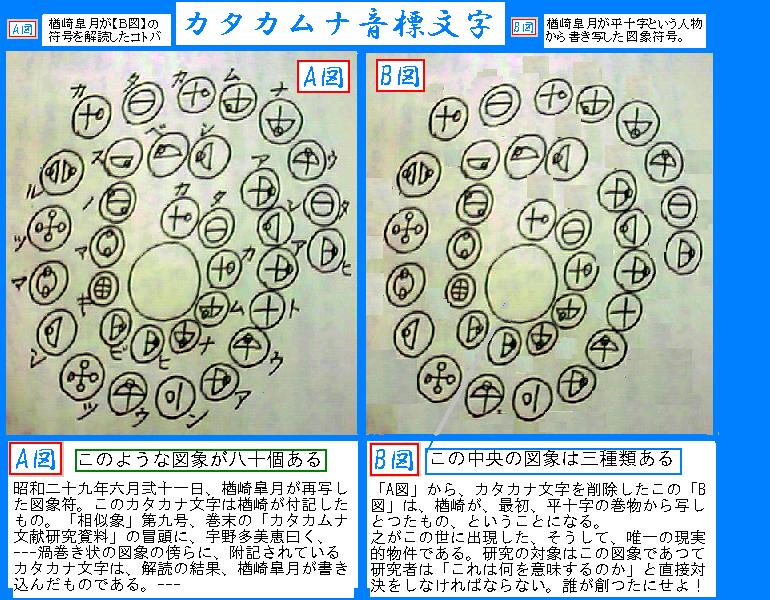

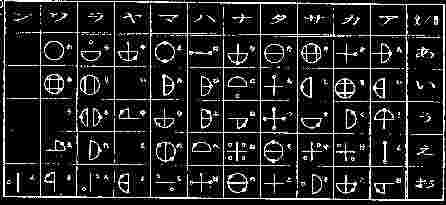

シリーズ「潜在思考の原点・カタカムナ」~「カタカムナ」の世界観(1)~

★カタカムナ復元 ★宇宙の構造

楢崎皐月氏他の提唱する日本の上古代人の潜象科学とされる『カタカムナ』の世界観について、もう少し掘り下げてみたいと思います。史実、根拠の乏しいカタカムナでありますが、我々の生命の根源にある直感力は、現象世界の無用な観念で毒され、それを生み出す潜象世界がみえなくなっていることは否定できません。激動の時代に、自然の摂理から逸脱した我々の観念偏重思考を見直す必要があるのだろうと思います。

前回は、「五感を研ぎ澄まし、本能~共認~観念を直結させる事で物事を捉え、潜在思念に導かれながら思考し判断してきた」とされる本源的な思考に関連するであろう、楢崎氏の提言を紹介しました。

今回は、その中心概念である『相似象』を見ていきたいと思います。

いつも読んでいただき、ありがとうございます。 ![]()

![]()

![]()

★カタカムナ図象文字 まず、下記のるいネットの記事をご紹介します。「万象は共通構造(相似象)を示す」という記事です。

まず、下記のるいネットの記事をご紹介します。「万象は共通構造(相似象)を示す」という記事です。

過去の人類が、超感覚的知覚で捉えたとされるこの相似象とは、【①互いに似通ってくる性質がある】という意味と【②いろいろな現象のパターンが共通である】という意味の二種類のようです。

◆ 【楢崎皐月氏のカタカムナ説(1) 宇宙から素粒子に至るまで、万象は共通構造(相似象)を示す 冨田彰男】より引用します。

*************************************引用開始

日本の上古代人の潜象科学=カタカムナを研究した楢崎皐月氏は、『日本の上古代文化』(アシヤ文化研究会編、正しい教育を守る会発行)の中で、次のように述べています。

>現代人は、上古代以降の後代人と同様に、直感性能が劣化的に退化し、思考性能が上古代人より、優進的に進化したのは事実である。そして直感性能の劣化に基き、自然理(自然法則)の基礎であり元である、時空の本質本性に対する理性判断が、鈍化したことも事実である。そのために自然理の追求が、真理に結び着くことなく、甚だしく迂遠の道をたどったことを認識していない。

この指摘は正しいと思います。

そして、そこには現代宇宙論・素粒子論の閉塞を突破する鍵が秘められているように思います。

そこで、楢崎皐月氏の説がどんなものなのかを紹介します。参考になれば幸いです。

『フォッサマグナ沿線の温泉めぐり』「カタカムナ文献」からの転載です。

---------------------------------

●第4項 超感覚的知覚を超える〈カタカムナノサトリ〉

このような一般的な考察に加えて、楢崎によるならば、カタカムナ人は、われわれにおいてはすでに退化している高度の直感力をもっていた。これによってカタカムナ人は現象背後の“潜象”の作用を共振的に知覚し、それが彼らを「カタカムナノサトリ」とよばれる、われわれの知らない自然認識へと導いた。(中略)

これはカタカムナ人が、超感覚的知覚に加えて高度の抽象的思惟力をもっていることを意味する。要するに、カタカムナ人においては、後代の人間とは知覚、思惟、意識の回路そのものがまったく異なっていた、と考えてもらってさしつかえない。

楢崎はカタカムナ理解への入り口のひとつとして、「相似象」という言葉を用意している。現代人においては、カタカムナ人のような超感覚によって直接に現象の背後にある潜象と共振する回路は切断されている。だが、そのようなわれわれでも、現象として現われてくる相似性のうちに、その背後の世界の影をほのかに捉えることは可能である。

●第5項 宇宙は相似象・共通のパターンでできていた

楢崎皐月およびその後継者である宇野多美恵は、「カタカムナ文献」を解読したのち、カタカムナ文化を学ぶ「学会」を作り、『相似象』という名前の会誌に研究成果を発表している。なお、『相似象』はこれまでに第1号から第10号までが刊行されている。

まず、「相似象」というのは次の二つの意味がある。一つは「互いに似通ってくる性質がある」という意味である。たとえば、朱に交われば赤くなるとか、夫婦の顔がだんだん似てくる、などのように、環境に似通わせる性質があるという意味である。

もう一つは、「いろいろな現象のパターンが共通である」という意味である。たとえば、原子核の回転構造が、太陽の周りを惑星が回転する太陽系の回転構造に類似しているなどの例が挙げられる。カタカムナ人の天然に対する直観は、カムの無限世界および、宇宙球の巨大なものから、目に見えないアマ始元量の最小素粒子までを観て、そこには共通のパターンすなわち相似象があることを見抜いた。それを記してあるのが「カタカムナ文献」である。

楢崎皐月や宇野多美恵は、カタカムナ人の偉大さは、「天然に相似の象がある」ことを見抜いたことだとして、「カタカムナ文献」を勉強する会の名称に「相似象」という名前を用いた。「相似象」とは、天然宇宙のサトリということになる。

----------------------

つまり、宇宙レベルから素粒子レベルまで、万象は相似象という共通構造で貫かれているということです。

(続く)

*************************************引用終了 似ている・共通のパターンがあるという感覚だけではなく、さらに、宇宙や素粒子などの空間や物質の根源の自転・公転運動によってこの相似象が形作られる【地球の表層に賦存する自然物は、その形態容相が、重深的に互いに相似する】といわれます。この感覚は、このブログでも扱っているとおり、全ての存在は、外圧に対する適応態として存在する・万物は塗り重ね構造であるという概念と同一であり、しごくまっとうなものだと思われます。

似ている・共通のパターンがあるという感覚だけではなく、さらに、宇宙や素粒子などの空間や物質の根源の自転・公転運動によってこの相似象が形作られる【地球の表層に賦存する自然物は、その形態容相が、重深的に互いに相似する】といわれます。この感覚は、このブログでも扱っているとおり、全ての存在は、外圧に対する適応態として存在する・万物は塗り重ね構造であるという概念と同一であり、しごくまっとうなものだと思われます。

◆ 【楢崎皐月氏のカタカムナ説(2) 宇宙や素粒子の自転・公転運動によって相似象ができる 冨田彰男より引用します。

*************************************引用開始

楢崎皐月氏の著書『静電三法』(シーエムシー技術開発株式会社発行)では、相似象について次のように書かれています。

『楢崎研究所』「相似象学の概要」から転載します。

---------------------------------

地球の表層に賦存する自然物は、その形態容相が、重深的に互いに相似する。

地表面における山の姿や植物生育の様子、あるいは岩石の風化される形や海水の陸地浸食の有様などは、そこになんらの規則性とか方向性とかが客観されないで、不規則に種々雑多の容相を示しているように思われていた。事実、相似象は気が付き難く、観測され難い現象である。

しかし、実際は注意深く観察すれば、雲の形と山容と相似し、山容と植物の生育の姿が相似して客観される地点がある。しかも、その地点は地表上の特定の場所に限定されるのではなく、地表面の任意の地点において相似の現象を観ることができる。

位置勢力は磁気力・電気力の場を構成し、物体相互の物性に関連し、動植物の生理にも関連する。

静電三法では、宇宙対向の静電気に並び相似象学が植物波農法、物質変性法、人体波健康法の基礎として重要である。相似象学は、科学技術は勿論のこと、宗教、哲学、教育、芸術など広い分野にわたり、根元的な基礎理論として応用できる。

---------------------------------

これによると、宇宙レベルから素粒子レベルまで、万象が相似象構造を示す理由は、天体も素粒子も自転しつつ公転していることにあるようです。

(続く)

*************************************引用終了

楢崎皐月氏 この相似象という見方は、物事の全てに共通事項を見出すという同化思考で、古来、極限状況の人類が生き延びるために、畏敬の念をこめて、自然に対して同化を試みて生み出した精霊信仰(アニミズム)そのものです。私たちが可能性を見ている、縄文人の受け入れ体質は、対象に対して同一の感覚を抱き、肯定的に受け入れることであり、相似象の発想と通じるところがあると思われます。

この相似象という見方は、物事の全てに共通事項を見出すという同化思考で、古来、極限状況の人類が生き延びるために、畏敬の念をこめて、自然に対して同化を試みて生み出した精霊信仰(アニミズム)そのものです。私たちが可能性を見ている、縄文人の受け入れ体質は、対象に対して同一の感覚を抱き、肯定的に受け入れることであり、相似象の発想と通じるところがあると思われます。

このような現象世界と潜象世界をつなぐ思考は、現代人の差異化・差別化思考や数値概念では見えないものなのだと思います。時代が進むにつれて、人類どうしの同類圧力が高まり緊張状態に至ると、自分にとって都合のよい価値観や自部族の正当化意識(守護神信仰など)が混入し、何時しか、このような本源的な関係性が忘れ去れたのだろうと思います。

現在、現象世界が混迷する中、カタカムナ文献から読み解けるものは、自然の摂理に従い、言葉や文字に頼らない一定の秩序を与える同化思考と共感感覚だと思います。それは、潜在思考の原点とも言えそうです。 ◆次号では、具体的な相似象の事例と法則を見て行くことにしましょう。

◆次号では、具体的な相似象の事例と法則を見て行くことにしましょう。

シリーズ「日本と中国は次代で共働できるか?」14~中国の軍事力は脅威か?その2

シリーズ「日本と中国は次代で共働できるか?」14~中国の軍事力は脅威か?その2

シリーズ「日本と中国は次代で共同できるか?」14~中国の軍事力は脅威か?その1

の続きです。

■中国の軍事力とは

厳密にいえば、中国の武装力量は、「中国人民解放軍」、「中国人民武装警察部隊」、「民兵・予備役」の3つで構成される。中核はいうまでもなく人民解放軍であり、普通中国の軍事力といえば人民解放軍を指す。

解放軍の総兵力は約220万人。国防予算は約7兆円。リーマンショックの2010年の9.8%を例外として、1989年以後、ほぼ一貫して前年比10%以上の増加率を維持し、急速に近代化し伸張してきた。

武装警察部隊は約66万人、主力の基幹民兵が約800万人、予備役が51万人である。

1989年天安門事件では人民解放軍の陸軍の正規部隊が動員され、民主活動家の鎮圧に当たり、人民を多数殺傷した。人民の軍隊が人民を殺したということで、国内的にも国際的にも非難が高まり、中国首脳部はその反発が人民解放軍全体に及ぶことを恐れ、国内の暴動や反乱への対処は人民武装警察に、その一切を委ねることを決め武装警察を増強した。しかし、この武装警察も組織的には人民解放軍の一部である。

●陸軍

人民解放軍の中で最大の組織は依然として陸軍である。

兵力約160万人。戦車約7550両で、7つの軍区に分かれている。

中国陸軍は1999年ごろ新しい「戦争遂行ドクトリン(外交原則)」を打ち出し、従来の「人民戦争」と「積極防衛」という概念を強調した。戦略には従来の大量の兵役投入を基礎とする「人民戦争」も決して排除していないが、新しく「暗殺者の鎚矛」や「作戦の情報化」「戦力の機甲化」も強調されるようになった。

「暗殺の鎚矛」とは「非対象戦争」とも呼ばれ、正面からの戦闘では勝ち目の無い相手に対し、側面や後方からの奇襲攻撃などの手段で勝つこと目指す作戦を指し、ハッカー攻撃や人工衛星破壊兵器などの開発も一体的に行うことをいう。

●空軍

空軍は作戦機約1950機。そのうち第四世代と呼ばれる最新型の戦闘機が600機以上ある。

2011年には、第五世代のステルス戦闘機J-20が初飛行に成功したと報道されたが、その真偽は定かではない。

●海軍

海軍は総兵力約26万人。艦艇約950隻で、うち駆逐艦・フリーゲート艦約75隻、潜水艦約60隻。

1998年ウクライナから購入した6万7千トンの空母ワイヤリーグを大改造したほか、空母の自前での建造にも着手して、今後10年間に1隻から6隻の配備を意図している。

海上作戦用の攻撃機やヘリも90年代には存在しなかったが、今は合計180機を数える。

●ミサイル部隊

第二砲兵約10万人を有す。

準中距離弾道ミサイルは射程1750km。保有総数は約90基。日本全土、東南アジアとインドの大部分、中央アジアとロシア東部に所在する標的に撃ち込む能力を持っている。

誘導機能を発揮する巡航ミサイルは10年前には全く無かったが、今は約500基有する。

台湾に軍事を起こすことを想定し、太平洋に存在する米軍基地をたたくことを目的に急激に整備された。現在ではアメリカをもしのぎ、世界一のミサイル保有国となっている。

●核兵器

アメリカ国防総省の発表では、中国の核弾道ミサイルの保有台数は約400発と推定している。アメリカの保有が5100発だからそれに比べると少ないが、ロサンゼルスも射程に納まっているという。

■中国の軍拡の意図は?

中国の海軍、空軍、そして宇宙軍のパワーの増強は、すべて自国をアジア地域で支配的な軍事大国にするという中国共産党の目標に沿っている。中国は究極的にはアメリカよりも優位に立つ軍事パワーになることを目指している。

アジア諸国をまず手始めに、やがては全世界に対し、主導権、支配権を発揮することが歴史的な大目標だといえる。アメリカが主導してきた国際秩序を根底から変革したいと中国指導部は考えている。

■人民解放軍の実力は?

ここ10年、急速に軍拡を進めてきた人民解放軍であるが、その実力の程はどの程度のものなのか?

古来中国は巧みな外交力により、対外戦争を回避し続けてきた。さらに、近代化戦争の体験も一度もない。今でこそ一般の国民も自動車を手に入れることができるようになってきたが、中国がWTOに加盟する5年ほど前までは庶民は自動車の運転さえしたことがなく、そういった人がいきなり軍隊に入っても、近代化された高度な兵器を操れるようになるためには、基礎から相当な訓練をつまねばならない。

兵器も数はそろっているが、元々は工業の遅れから兵器そのものも中古のかき集めである。空母ワイヤリーグも購入時には6ノットしか速度が出ず、到底実践で使い物になる代物ではなかった。

こうした事実を鑑みると、人口が多い分、確かに戦力は強大であるが、その実力に対しては疑問をもたざるをえない。

アメリカの人民解放軍研究員は、仮に中国との海空軍の戦争が現実のものとなったとしても、人民解放軍はアメリカ軍の前に赤子をひねるように壊滅されるであろうと分析している。

それほど人民解放軍は弱いのである。

日本の軍事力を必要以上に警戒する理由もそこにある。

■破局という世界的混乱時、人民解放軍はどう出るか?

現時点では世界が経済破局という混乱期に入ったとしても、人民解放軍は侵略に打って出ることは、中国の軍事力の脆弱さをさらけ出すことにしかならず、逆に侵略を受ける恐れすらあることから、まず、ありえないであろう。

それどころか中国は元々多民族国家であり、国民自身にアキレスケンを抱えている国家である。

強力な家父長制度により女性の地位が低く、一人っ子政策によりいびつな人口構成となっており、4人に一人の男性が結婚できずにあふれる計算となる。

こうした安定と充足基盤を持たないあぶれものが相当数の人口比をしめるようになると、いかに中国共産党の力が強大といえどの、国内の混乱を封じ込めるのは困難であると予測される。

そうなると、国内の民族運動が活発化し、自治区ごとの独立運動が発生することも予想できる。

そこで、人民解放軍がどう動くかが最大の焦点となる。

この軍隊は冒頭でも述べた通り、元々の出自が国防軍ではなく革命軍であり、バンの絆を紐帯とした地方軍閥の色彩も濃厚に残していることから、地方の独立の動きが活発化し、共産党の勢力が極端に低下すれば、中央の意向は行き届かなくなり、地方の防衛軍として機能していくこともあるかもしれない。

■まとめ

①中国は抑止力としての軍事力は保有しているが、過去の歴史を振り返ってみても、対外戦争を行ったことはなく、侵略戦争を自ら起こす可能性は極めて低いと考えられる。

②近代化戦争の経験がなく、兵力の割りには戦闘力は未熟であり、そう強いとは思えない。

③突出した軍事力を持つアメリカの存在があるため、現在、到底勝ち目のない軍事力増強をあえて行っている国は中国以外には見当たらないが、経済破局によりアメリカという国家が崩壊したら、中国にとって日本の軍事力は脅威となり、核の有無を度外視すれば、日本と中国は対等な力のバランスを保つことになる。

④福島第一原発事故の影響も少なからずあるであろうが、核を拒絶する世界共認は相当高まっており、今後核廃絶の動きが加速する可能性に少し期待する。

⑤アメリカを除けば、あえて侵略戦争に打ってでる国は世界共認が許さないだろう。そうなれば、軍事パワーに頼らない新しい世界秩序が誕生し、国間の共同関係が形成される可能性が広がるかもしれない。